|

| Ausgabe 05/2006 |

Mai 2006

|

|

Transhumanz ... ... am Beispiel der Pyrenäen

Georgischer Bergkaukase Viel schöner als Josef Müller kann man den Begriff "Transhumanz" nicht in so wenigen Sätzen zusammenfassen. Bevor ich also auf diese eingehe, seine Definition:

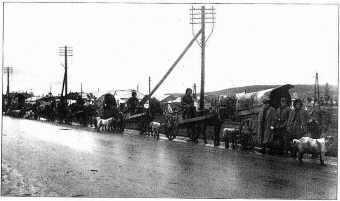

Unter Transhumanz versteht man die Möglichkeit der Tierhaltung, diese an die verschiedenen Bedingungen des Jahres anzupassen. Dies können sein die sommerliche Hitze, Trockenheit und abgeweidete Futterplätze. Man treibt also seine Tiere immer dahin, wo die Bedingungen für diese am optimalsten sind, denn die Tiere sollen ja gute Fleisch-, Milch- oder Woll- Lieferanten sein. Und das können sie nur, wenn sie gut genährt werden und keinen Krankheiten ausgesetzt sind. Immer wieder ist zu lesen, wie Hirten in der Vergangenheit mit den Schafen in die Berge gezogen sind, um dort die heißere Jahreszeit zu verbringen. Das stimmt, ist aber auch falsch, denn diese Wanderungen wurden mit allen weidenden Haustieren unternommen, also Ziegen, Eseln, Rindern, aber auch Schweinen. Sogar ein Teil des Federviehes war an diesen Wanderungen beteiligt. Nimmt man noch die Wanderungen der Nomaden hinzu, gab es nichts, was nicht mitgenommen wurde. Nötig wurde die Transhumanz mit Schafen z. B. deswegen, weil diese das Gras bis auf die Bodenkrumme abfressen und in den tiefer gelegenen Weiden die Zeit zu lange dauerte, bis sich diese nach Regen und einer Ruhezeit wieder erholen konnten. Schaut man sich die Weidegebiete in den Pyrenäen an, so wird man feststellen, dass mit den Wanderungen der Tiere in unterschiedliche Höhenlagen auch immer ein Klimawechsel verbunden war, der den Schafen sehr gut bekommen ist. Es handelte sich also nicht nur um ein Verbringen der Tiere an ausreichende Futterplätze, sondern es ging auch darum, immer alle Bedingungen zu verbessern. In einem Fernsehfilm konnte ich daher sehen, dass die Schäfer ihre Tiere sogar während eines Tages auf eine andere Weide trieben. Bei einem derart ausgeklügelten System brauchen die Schäfer zu ihrer Arbeit unbedingt auch Hütehunde. Daher gibt es in den Pyrenäen die kleinen und wendigen Berger des Pyrenees.

Weidewirtschaft in Georgien, Josef Müller macht zudem in seiner Beschreibung der Transhumanz noch darauf aufmerksam, dass die verschiedenen Tierarten während ihrer Wanderung auch verschiedene Bedingungen brauchen. Gemeint ist damit, dass neben der Zeitdauer auch unterschiedliche Futtermengen zur Verfügung stehen müssen. Er schreibt:

Dieser Hinweis ist deswegen wichtig, weil die Wege von den Winterquartieren auf die Sommerweiden bis zu mehreren Hundert Kilometern lang sein konnten, also z. B. von der Mittelmeerküste zu den französischen Alpen, oder von den Pyrenäen in die Landes bis nach Bordeaux. Tiere, die derart lange Wege zurück legten, werden auch heute noch in den Bergen "Touristen" genannt. Sie erfordern übrigens eine andere Art der Weidung, da sie den Rhythmus der "berggewöhnten" Tiere nicht mithalten können. Im "Zeitalter des Fortschrittes" hat sich heute diese Wanderung grundlegend geändert. Obwohl auch heute noch Tiere aus dem Raum Bordeaux in die Berge verbracht werden, also bis zu 200 km zurücklegen, geschieht dies sehr oft mit Lastwagen, die die Schafe bis hoch hinein ins Gebirge bringen können, oder umgekehrt bis zum Winterstall. Unproblematisch sei die "alte Transhumanz" nicht, schreibt Josef Müller:

Ähnlich wie in Spanien gibt es auch in Frankreich uralte Wanderwege der Herden, die den Schäfern per Dekreten zuerkannt waren. Dazu Josef Müller:

Transhumanz in Georgien Ganz nebenbei waren diese Wanderwege aber auch noch ein wirtschaftlicher Faktor, denn die Herden hatten einen festgelegten Rhythmus von Pausen und wandern. Daher richtete man "Rastplätze" ein, die irgendwann zu Ortschaften wurden. Josef Müller beschreibt sie so:

Bisher war man der Meinung, die Transhumanz finde nur immer in der Richtung Tal/Hochweide statt. Aber Josef Müller beschreibt diese Transhumanz auch umgekehrt:

Ein weiterer Aspekt der Transhumanz ist sehr wichtig, weil er einer ganzen Reihe von Beschreibungen des Charakters von Hirtenhunden widerspricht, nämlich die so genannte Fixierung der Hunde auf die Herde und nicht auf Menschen. Dadurch seien Hirtenhunde aggressiver, als andere Rassen. Dieser Blödsinn wird aber durch die Transhumanz widerlegt, denn Josef Müller schreibt:

Georgisches Bergdorf Dartlo Wenn also die Herde mit den sie begleitenden Hirtenhunden auch durch Dörfer kam, musste die Hunde an Menschen gewöhnt sein und diese nicht angreifen. Aus dem von Müller geschriebenen geht außerdem hervor, dass der Schutz des Eigentums den Besitzern oblag und nicht den Schäfern. Die Hunde mussten sich also sozusagen von Fremden etwas "sagen lassen". Dieser Hinweis von Josef Müller ist sehr wichtig und kann nicht oft genug wiederholt werden, besonders dann, wenn man z. B. über die Listung von Hirtenhunden diskutiert. Während in den vergangenen Jahrhunderten die Schäferei wesentlich intensiver betrieben wurde, z. B. durch die Weiterverarbeitung der Milch zu Käse- und Joghurtprodukten, ist heute die Besatzdichte deutlich niedriger. So kamen vormals auf einen Schäfer etwa 20 bis 30 Tiere, heute wächst die Größe der Herde, die ein Schäfer "betreut", auf über 1.000 Schafe und mehr. Über die ökologische Nutzung der Weideflächen schreibt Josef Müller:

Georgische Familie Da auf beiden Seiten der Pyrenäen - der spanischen und französischen - Basken leben, sollte die alte Tradition der "olha" im Zusammenhang mit der Beweidung nicht unerwähnt bleiben. Auch dazu fand ich bei Josef Müller eine ganze Reihe interessanter Hinweise. Er schreibt:

Und weiter:

Unter bestimmten Umständen können die Mitglieder einer olha diese auch wechseln, das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist die Futterzusammensetzung eine andere, die Tiere bekommen also Abwechslung und zum anderen, so schreibt Josef Müller wird die Zuchtbasis immer wieder erweitert:

Wanderschäfer in Georgien Heute sind diese alten Traditionen verschwunden, wie schon geschrieben, betreut ein angestellter Schäfer teilweise über 1.000 Tiere und einigermaßen regelmäßig kommen die Züchter auf die Almen und schauen nach ihren Schafen oder Ziegen. Bei dieser Art der Weidewirtschaft sind Hunde unersetzlich. So haben sich wenigstens Hirten- und Hütehunde in den Pyrenäen gehalten. Unter anderem auch deshalb, weil es neben Wölfen seit Mitte der 90er Jahre wieder aus Slowenien eingeführte Bären gibt. Zur Zeit etwa 15 - 20 Tiere. Und immer wieder haben die Hunde Auseinandersetzungen mit Wildschweinen zu bestehen. Da diese einen Pyrenäenberghund überfordern würden, sind die "Arbeitsplätze" der Hirtenhunde sicher. Weil wir am Anfang dieses Kapitels es schon mal von der gegenläufigen Transhumanz hatten, möchte ich noch ein Beispiel beschreiben, das ich auch bei Josef Müller fand und das zeigt, Transhumanz war wirtschaftlich nötig zum Überleben der Tiere, aber auch für den eigenen Geldbeutel. Er schreibt also:

Hartmut Deckert Quellen: Unser besonderer Dank für die Bilder geht an Frank Schreier und Hans-Heiner Buhr, die beide in Georgien leben.

In Georgien ziehen sie auch heute noch, Zu diesem Artikel bekamen wir folgende Leserbriefe:

[zurück] |

|